古道散策

「古道」は、古来の道義、学問、文化を意味しますが、ここではこれまでの学習と先人の教えを踏まえ、日々思うところを書かせていただきました。

ご指摘、ご指導等ございましたら、天沼熊野神杜までご連絡いただければ幸いです。

天沼熊野神社 宮司 渡辺 寛

杉並今昔物語

天沼今昔物語

祈りのこころ

杉並今昔物語 第三話

杉並の歴史と地名の由来(1)

ごあいさつ

私の幼なじみが、「四宮」(現在の上井草二丁目辺り)出身で、「なんで四宮っていうのかな」と話をしたことがあります。

私なりに地名の由来を調べていたところ、杉並の歴史に触れることになりました。

私は十歳から天沼に住んでいますが、知らないことがまだまだ本当に多いです。

住居表示法施行前、昭和四十年頃まで、「現在の阿佐谷北三丁目の西側」が天沼二丁目であったことも、最近まで知りませんでした。

まず、江戸時代の村名「天沼」、当社に関する古い地名である、小字「宝光坊」(氏子区域のおよそ北側)と、「山下」(同南側)の由来に関してご紹介します。

併せて、現在は遊歩道、暗渠となっている「桃園川」のご紹介も致します。杉並に関する歴史、他地域の小字の由来は、今後の社報にてご紹介します。

天沼村の地名(1)

天沼という村名の由来に関しては、宮司が「天沼今昔物語第8・9話」で詳細にご紹介しているので、➊ ➋で概要を、➌で私の加筆をご紹介します。

「杉並風土記 中巻」(昭和六十二年発行)では、天沼の発祥地を、「弁天池」説と「妙正寺池」説どちらも存在すると紹介しています。➊~➌にご紹介するように、「妙正寺池」付近の低湿地から見た、本天沼西北部(天沼村 小字 本村)が、発祥地であると考えます。

- 古代東海道の駅名「乗瀦」(続日本記 768年)→「天沼」(1635年に初見)に変化。天沼は、池・沼・湿地帯に近接する高所で「沼の上(天)」であると考えます。

- 「天沼村 小字 本村」、現在の「本天沼」西北部と、湿地帯が広がっていた妙正寺池付近との間に「乗瀦」駅はあったと考えます。付近には「沓掛」「神戸」といった、古代の駅に関連する小字が残されています。

- 古代の駅を置く場所として、本天沼西北部は相応しい環境だったと推察します。駅馬の為に、水と草の入手し易い場所に駅を設けるよう、定められていました。隣接地の妙正寺池は、「杉並とその周辺の昔話」(昭和五十七年発行)が、「こんこんと水が湧き出していた」と伝える程であり、水と草は十分に確保できたと考えられます。

余談ですが、妙正寺川沿いでは、昭和初め頃まで多くの農家が田圃を作っていました。本村地区の農家の田圃は、井草田圃といって、妙正寺池から松下橋(交差点「本天沼二丁目」の北側に架かっています)まで広がっていたようです。

対して、「杉並のあゆみ 社会科の手引き」(昭和二十九年発行)では、「杉並の地下水は大体6〜8mで、高井戸方面はこれより浅く、天沼附近では1〜2mになって、その中心は台地より地下水の方が高くなってしまう。こうして盛り上がった水が天沼辨天池である。杉並の地下水を調査した吉村信吾氏は、これを井荻天沼地下水推と名付けた」と紹介されています。

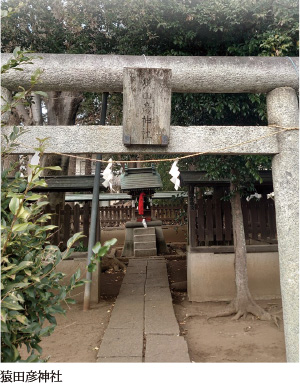

また、「道祖神や庚申塔が現れる前、すなわち中世以前には猿田彦を祀る神社が道中安全の守護神として祀られていたことが容易に考えられる事から、古社猿田彦神社の付近には古代からの道が通っていたのでは」と推測する説もあります。

本天沼周辺は、杉並の中でも古くから開発されていた地域のようです。本天沼二丁目三四番から縄文時代の住居址と、多くの土器が発見されました。また、妙正寺池周辺から、縄文時代最古である草創期の土器が二件出土しています。

更に、妙正寺川上流の井草川(妙正寺池から北西方向に暗渠として残っています)沿い、上井草四丁目一二番からは、発見当時最古の土器であった「井草式土器」を始め、旧石器時代の遺跡が見つかっています。

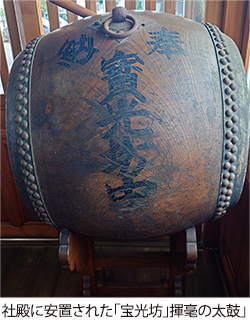

【宝光坊】

まず天沼村熊野神社の氏子区域の小字「宝光坊」からご紹介します。宝光坊は、熊野那智大社の別当であり、同大社最古の社家の系統である、潮崎家の家名の一つです。天沼の地に土着した浅倉さんのご先祖様が、那智大社の御札を奉安するにあたり、潮崎家の威光にあやかって名付けたものと考えられます。ちなみに、「那智(なち)」は瀧(たき)に因む名義のようですが、また「難地(なんち)」であり、地主神の大己貴命神の転化等の説がありますが、定説はないようです。

潮崎家は熊野別当(熊野三山統括者)の家柄ですが、熊野修験(山に籠り修行する)道の成立とともに、神職が山伏(修験者)化したものと考えられています。那智大社では潮崎家と米良氏の社家がありましたが、潮崎尊勝院と米良実報院の名で修験化しています。

この二大家名を筆頭として、三十一の家名が那智大社の著書「熊野三山とその信仰」(昭和十七年発行)に列挙されています。潮崎家は尊勝院に始まり宝光坊を含めた十七の家名が、米良氏は実方院を始め七の家名が見えます。また、宝光坊に似た家名を挙げてみます。春光坊・西光坊・神光坊、宝如坊・宝春坊・宝教坊・宝祥坊・宝壽坊・宝泉坊・宝圓坊・宝隆坊・宝元坊と十二の家名が存在したようです。

以上の事から、浅倉さんのご先祖様は、土着した天沼の地に、宝光坊という熊野別当家に連なる由緒ある家名を選び、一族の繁栄を祈ったものと考えられます。「新日本地名索引・第一巻」(平成五年発行)によると、音読みで「ほうこうぼう」と名がつく地名は、宮崎県田野町田野の「法光坊」のみでしたが、他に、宝光・宝光池・宝光寺(三か所)・宝光社・宝光橋と日本各地に散見されました。江戸時代には、更に存在していたのではないかと推察されます。

【山下】

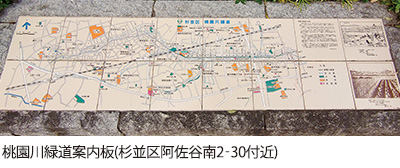

杉並では昔、木が多く生えている森や林を【やま】と呼んだそうです。桃園川流域の水田地帯で、両岸の台地(山)の下にあったので、山下と呼ばれました。

桃園川は天沼弁天池から流れ出て、阿佐ヶ谷、馬橋、高円寺、中野村を東流して、神田川に合流する全長七キロの川です。桃園川水源の「天沼弁天池」の湧水が少ない為、雨が降らないと田植えができない、いわゆる天水場だったようです。江戸時代の半ば頃から、玉川上水の分流の千川上水から水を引きました。それでも足りないので、天保十一年(1841)に善福寺川から水を引きました。(=天保用水路)大正時代まできれいな水が満々と流れる、五ヶ村三十町歩(天沼村は三町歩)の水田を潤す貴重な用水路でした。(一町歩「ちょうぶ」=3,000坪)

「天沼弁天池」は天沼三丁目二十三番にありました。現在、天沼弁天池公園南側の広場になっている辺りで、面積は約500坪、うち池の広さは300坪位で、五坪ほどの中之島に弁天様が祀ってありました。池の湧水は桃園川の源泉でしたから、流域の農民の命の泉と大切にされていました。大正の半ば頃まで、日照りが続くと大勢の農民が集まり、弁天様へ雨乞い祈願の行事が行われていたそうです。

また、阿佐谷弁天社(阿佐ヶ谷北一丁目八番六号)周辺には、昭和五十八年頃まで桃園川の源泉の一つと言われていた「阿佐ヶ谷弁天池」がありました。昔は、湧き出た水が池から溢れて桃園川に流れ落ち、下流の「馬橋たんぼ」の田用水になっていたので、水が涸れないように池の傍らに弁天様が祀られました。

桃園川の名前の由来ですが、『江戸名所図會』の宿鳳山高円寺に関する記述がありまして、「むかし、大将軍(家光)がたびたび立ち寄られた仮御殿があったので、当寺(高円寺)は山号を御殿山とも呼ばれ、境内に桃の木が多くあったので、将軍より桃園と呼ぶよう命ぜられた。」と伝わっています。

その後、徳川吉宗が鷹狩りを復活させ、中野周辺にも度々訪れるようになると、かつての「犬小屋」の「五の囲」の跡地付近(現在の中野駅の南西地区)が気に入り、桃園は中野に移されたそうです。しかし、安永六年に鷹狩りの為、雑木を切られ、次第に桃が減ってしまいました。中野での、春の雉(きじ)狩り、秋の鶉(うずら)狩りが、幕府の恒例行事だったようです。江戸末期、ほとんどの桃の木は枯れてしまい、明治期以降は住宅地・商店街に変わっていったようです。

また明治期、中野では桃園川を、宮園川と呼ぶ時期があったようです。(宮園橋跡は緑道に残っています)。

この点を、中野区のご担当学芸員さんに伺ったところ、詳細に教えて頂きました。『中野町誌』(昭和八年)には、➊宮園川、➋善福寺支流(または善福寺分流)、という表記があります。➊は、「宮前」(現 中野区中央二丁目付近)を起点とし、「桃園」(同三丁目付近)を終点とする事から、➋は、善福寺川から引水した為です。大正十五年~昭和六年に、桃園川沿いの区画整理(中野区側)が行われ、川の流路の変更や、宮園通り(現 大久保通り)の整備が行われた為、➊ ➋両方が使われていたと考えられます。更に、『中野区史(上巻)』(昭和十八年)に、中野川、の表記が、『中野区史(下巻2)』(昭和二十九年)には、桃園川、の表記が登場します。桃園川と呼ばれるようになったのは、昭和初期以降のようです。桃園橋は近年撤去されましたが、中野五差路の交差点の南側に架かっていました。吉宗以降の将軍が鷹狩場に行く際の、「御成橋」だったようです。

更に、宮司が言うには、「桃園川は昔、谷戸川(やとがわ)と呼ばれていた」との事です。古地図を見ると、天沼弁天池(旧天沼一丁目一七八)東側の区画は小字「小谷戸(こやがいと)」、南側は「中谷戸(なかいど)」であり、桃園川はその間を沿ってほぼ東方の「山下」の方へ流れています。察するに、桃園川の各流域の住民に、様々な愛称を付けられるほど、生活の恵みとして大事にされていたのではないでしょうか。(中野区の桃園川緑道付近にも「谷戸」とつく小学校・公園があります)

大正末期には、関東大震災を契機とした都市化の波を受け、川沿いの地区は都市整理が行われ、数条に分岐していた桃園川も流路が整えられ、それに伴い水田風景も姿を消しました。その後、桃園川は宅地化の進む中で大雨の度に氾濫を繰り返し、川沿いの地区に被害をもたらしましたが、昭和四十二年、東京都水道局により桃園川幹線として暗渠化され、以降水害も治まり、河川としての使命を終えました。

むすびにかえて

今年は当社に関する村名・小字名をご紹介いたしました。来年の社報から、「杉並の歴史」をお伝えしたいと思っております。以上で終わりになります、ご拝読ありがとうございました。不明点も多かったので、ご存じのみなさま、ぜひご指摘・ご教授をおねがいいたします。

杉並今昔物語 第二話

杉並どうぶつむかしばなし

ごあいさつ

昨年は硬い内容でしたので、今年はやわらかいおはなし『天沼村のキツネさん・阿佐ヶ谷村のタヌキさんのむかしばなし』をご紹介します。朝六時から境内清掃していますが、清掃前にハクビシンではなく、狸の姿を見かけることがあります。また、天沼の路上でも狸の姿を見かけます。空き家が増えたからでしょうか。

明治二十二年に町村制が施行され、『阿佐ヶ谷・天沼・馬橋・高円寺・田端・成宗』の六ケ村が合併して杉並村が成立した時の人口はわずか2,899人(戸数 488戸)でした。武蔵野の森が多く残っていた明治の杉並では、狸や狐などは人家近くに住みよく見られたようです。

きつねのかたきうち

むかし、天沼村の第六天様(現 本天沼二‐二十六ご鎮座の猿田彦神社)の近くにあった小さな塚に狐の親子が住んでいました。狐はときおり、放し飼いの鶏を盗ることがありましたが、村人はこの狐を近くにあるお稲荷様のお使い姫だと信じていたので、盗られても仕方がないとあきらめ、だれも狐にいたずらをする人はいませんでした。

ある日、甚兵衛さんの家で鶏が一羽いなくなりました。家の人がさがしているうちに、狐穴のそばで鶏の羽毛がたくさん落ちているのが見つかりました。甚兵衛さんも、コンコン様に盗られたのではしかたあるまいと、いったんはあきらめたのですが、その晩、となりの源蔵さんと一パイ飲んでいるうちに、盗られた鶏のことを思い出し、酔いが回るにつれて狐が憎らしくなってきました。

「鶏の仇討ちをしてやろう」と、酔っぱらった甚兵衛さんは家を飛び出し、納屋の軒先に吊ってあった唐辛子をひとかかえほど引きちぎって、狐穴の前に持って行きました。「コンコン様にいたずらすると、ろくなことがないからよせ」と、引き止める源蔵さんを振り払って、甚兵衛さんは唐辛子と枯れ草に火をつけ、杉っ葉で煙を狐穴へ扇ぎ入れ、狐が煙にいぶされて出て来たら、つかまえてやろうと身構えていましたが、間もなく酔い潰れてしまいました。

二、三日後、中野の親戚から来てくれと使いがありました。秋の取り入れで忙しい最中だったので、甚兵衛さんは午前中に用事をすまそうと、朝早く家を出て本通りを行かず、田んぼのあぜ道づたいの近道をとおりました。いつもは十分くらいで青梅街道の杉並木へ出るのに、いくら歩いても杉並木は見えません。かれこれ三〇分くらい歩いてから、道を間違えたのに気づきましたが、「逆戻りすれば時間が倍かかる、なんでも東のほうへ進めば、中野へ着くんだ」と、なおも進みました。すると行く手の朝霧の中にぼんやりと杉並木が見えてきました。

「やれ嬉しや」と思った時、その手前に川のようなものが見えました。「こんなところに川があったかなァー」と、一瞬不審に思ったのですが、早く街道へ出たいという気持ちが強かったので、迷わず着ていた着物をぬいで、頭の上にのせ、帯でしっかりと結びつけて、川の中へ入ってゆきました。川は意外と深く、二、三歩進むと水が胸のあたりまで来ました。その上行けども、行けども向こう岸へなかなか着きません。

「オーゥ深ーけェー、オーゥ深けェー」と、言いながら、頭の着物をぬらさない様に苦労しながら一生懸命渡っていると、突然、うしろの方から「お前ェー、そんな所で何しているだー」と、どやされました。甚兵衛さんはびっくりして、振り返って見ると、川の向こうに隣村の太左衛門さんが、仁王様のような恐ろしい顔をして立っていました。「川が深いので難儀しているんだ」というと、太左衛門さんは「しっかりしろエー、お前ェーは狐に化かされたんだ」と大声でどやしつけました。

その声で甚兵衛さんはハッと正気に戻り、あたりを見回しますと、意外にも川と思っていたのが川でなく、白い花が一面に咲き乱れているそば畑でした。しかも自分の回りをはじめ、畑の半分位は滅茶苦茶に踏み荒らされ、見るも無残な有様でした。甚兵衛さんは、太左衛門さんに、そば畑の損害はあとで挨拶にゆくからとお詫びをし、放々の態で家へ戻りました。

たぬきのおんがえし

江戸時代中頃のお話です。阿佐ヶ谷北に住んでいた初代権左衛門さんが、山林を切り拓いて家を建てたときでした。裏山に狐がすんでいるのを知り先住者に敬意を表して「仲間入りさせておくれ」と食べ物を狐穴の入り口に置いたのがはじまりで、残飯が出ると餌として勝手口に出しておくようになりました。

はじめは警戒して寄り付かなかった狐もだんだん慣れて、のちには餌を勝手口で待つようになり、さらに古い狐穴に棲みついていたタヌキまで仲間入りしてきました。その頃、村ではよく狐に鶏を盗られました。ところが権左衛門さんの家では、いくら放し飼いにしていても不思議と盗られたことがないので、近所の人は「権左衛門さんとこじゃ、狐やタヌキをうまく飼い馴らしたもんだ」と半ばうらやましがっていました。

二代目権左衛門さんの時代のことでした。五月ある日の午前十時頃、おばあさん(権左衛門さんの奥さん)が勝手口に出ると、今朝出しておいた残飯がそのままそっくり残っていました。妊婦のタヌキさんがどうして食べなかったのかと不思議に思い、残飯を持って裏山の巣穴に向かいました。見ると穴の入り口に矢のささった雌ダヌキが血だらけになって苦しんでいました。おばあさんはびっくりしてすぐ権左衛門さんを呼んで矢を抜いてもらい、傷口に油薬を塗って木小屋(薪小屋)の隅にワラを敷いて寝かせました。

翌朝、権左衛門さんが木小屋をのぞいてみると、雄ダヌキが雌ダヌキの傷口を一生懸命なめているので、「動物でも夫婦の愛情は人間と少しも変わらない、いやいやそれ以上だなァ」と感心し、「ばあさんや、かわいそうだから、精がつくよう何か食べさせておやり」と言って畑に出かけました。

おばあさんは木小屋に入ると、重症の雌ダヌキに笑顔でやさしく語りかけながら食べ物をそばに置いて帰りました。二日、三日とたつうちにタヌキはだんだん安心したらしく、毛を逆立てなくなって、甘えるような信頼のまなざしに変わってきました。

五日目の朝、おばあさんが餌を持って木小屋に行ってみるとタヌキが子供を五匹も生んでいました。おばあさんは、まるで自分の孫が生まれたように喜んで、今までよりもせっせと食べ物を運んでやりました。一か月くらいたって、すっかり傷が治った母ダヌキは、子ダヌキを連れて古巣へ帰って行きました。おばあさんはかわいい子ダヌキのために、いままでよりたくさんの食べ物を勝手口に出してやりました。

秋のとり入れで忙しいある朝、おばあさんはいつものように庭のつるべ井戸から水を汲み上げ、手桶でお勝手に運び、水がめに入れようとすると、どうしたことか水がめは一杯になっていました。「私が疲れているのを知って、きっとおじいさんが昨夜のうちに汲んでおいてくれたんだわ。本当にやさしい人だね」と、おばあさんは権左衛門さんに感謝し、「私も一生懸命働かなくては」と精を出して働きました。権左衛門さんは機嫌よく働くおばあさんにつられてよく働いたので、ずいぶん仕事がはかどりました。

その翌日も、次の日もいつも水がめが一杯になっているので、おばあさんはいっそう権左衛門さんに感謝して親切にし、権左衛門さんも嬉しく思って、二人はまるで新婚夫婦の様に仲良く働きました。こんな風なので仕事はどんどんはかどり、秋のとり入れは例年より十日以上も早く終わりました。

年末の朝、権左衛門さんが餅つきに使う薪を作ろうと木小屋に入ると、中にはもう割った薪が沢山積み上げてありました。「ばあさんはいつこんなに沢山の薪を作ってくれたのかなァ」と不思議に思い、家へ戻って聞くと、「私は知らないよ」とおばあさんが言ったので、権左衛門さんはビックリしました。

「ところでおじいさん、いつも水がめが一杯になっているけど、いつ汲んでいるの?」と、次はおばあさんが聞きました。権左衛門さんはまた驚いて「わしは水なんか汲まんよ」と言ったので、今度はおばあさんがビックリして、二人は「すると今まで水を汲んだり薪を割ったりしてくれたのは、誰だったのだろう?」と首をひねって考えましたが、全く見当がつきませんでした。

餅つきの手伝いに来た五人組の人達にこの話をすると、みんなでワイワイ話して騒ぎはじめました。そのうちの一人が「権左衛門さんはこの間、お腹の大きくなったタヌキさんを助けたんだから、もしかするとタヌキが恩返しをしたんじゃないか?」と言い出しました。「出来るはずがないよ」という人もいましたが、「いやいや、タヌキや狐は魔物だ、魔物に出来ないことはないから、これはやっぱりタヌキの恩返しに違いない」ということに意見が一致しました。

その後もずっとタヌキの水汲みが続きましたので、権左衛門さんは近村でだれ一人知らぬ人がいないほど有名になりました。「タヌキに恩返しされるぐらい良い人だ」と皆から信用され、やること、なすこと全てうまくゆき、みるみるうちに財産が増え、夫婦はますます仲良くなって、幸せな一生を過ごしたそうです。

むすびにかえて

キツネさんとタヌキさんのお話はいかがでしたか?紙面の都合上載せられなかったのですが、杉並には他にも、下井草『出世大鷲神社』のオオワシさん・高井戸『さんぜんの釜』という泉にいたヘビさん・上荻窪村『やかん坂』(怪話)などのむかしばなしがあります。

ご存じのように大正十二年に起きた関東大震災後、杉並村で急激に移住者が増えました。前年大正十一年は人口9,718人でしたが、翌年大正十三年に人口27,400人の杉並町が、昭和七年には『杉並・井荻・高井戸・和田堀』四ケ町で編成された人口146,000人の杉並区が誕生しています。

町並みは全く変わってしまったのでしょうね。むかしばなしの時代が人間と自然が共生していた理想の社会だったのかもしれないなァとボンヤリ思ってしまいました。

以上で終わりになります、ご拝読ありがとうございました。ぜひご指摘・ご教授をおねがいいたします。

杉並今昔物語 第一話

天沼の浅倉さんと天沼村熊野神社境内摂社『白玉稲荷神社』のお話

1.ご挨拶

改めてご挨拶します、禰宜の渡辺健介と申します。昭和五十五年生まれ、杉五小(現天沼小)天沼中卒です。大学卒業後、一般企業に就職して、十二年間横浜・横須賀地域を担当致しました。転職後に國學院大學専攻科修了、他神社でのご奉仕を経て、令和二年より当神社で御奉仕しております。

父は天沼今昔物語と題し氏子崇敬者の皆さまにお伝えして参りました。今回は天沼を中心としたお話ですが、私は「杉並今昔物語」と題し杉並まで範囲を広げて参ります。

2.白玉稲荷神社

私は境内末社「稲荷神社」と別に「白玉稲荷神社」が鎮座されている事が不思議でした。また参拝者から「『白玉』とはなんですか?」と尋ねられた事も数回ございました。父から社報作成を引き継ぐこととなり、深く調べることに致しました。先ずは「杉並風土記中巻」(昭和六二年発行 著者 森 泰樹)「天沼熊野神社」(三四〇頁)から抜粋致します。

『表参道石鳥居の右側に、摂社白玉稲荷神社があり、小祠と「正一位白玉稲荷神社造立記念碑、大正十年六月一日、協賛者氏名」を彫った石碑があります。天沼出身の森田金吉氏は、「杉並新聞」に、「大正九年秋のある夜、字宝光坊の浅倉繁太郎さんが中谷戸の八幡様の前を曲がって田圃沿いの道を行くと、田圃の中にある細い道に、丸い大きな光が見え、その光の中に一匹の白狐が座っているのが見えました。帰宅して寝ようとしたが、何故か白狐のことが、気にかかって眠れなかったそうです。次の夜、また、その所の道を通ると、同じ場所にやはり大きな円光を背負って白狐がありありと見えました。

別に悪さをするわけではないが、何となく気にかかって頭から離れず、近所の浅倉貞三郎さんと共に、村の人達に相談の上、一社を建立し、白玉稲荷神社と社名をつけて、熊野神社の摂社とし、白狐の霊をお祀りして、永く村民の守り神としたということでした。それからというものは、二度と白狐の姿をみることはなかったということです」と、白玉稲荷神社の由来を書いておられます。』

ここで私が気になったのは「白玉とは何だろう」といった点です。また「どのように神様を御勧請されたのだろうか」いう点も疑問でした。

近隣の出世大鷲神社(杉並区下井草一-三十-一)は大正十年に飛来した大鷲の剥製がご神体ですが、白玉稲荷神社のご神体は白狐の剥製ではございません。また狐自体は稲荷神社の眷属(神様のお使い)であり、一般的には人の目に見えず、色は無色透明とされますが、御祭神「宇迦之御魂神」ではございません。狐が神使とされたのは「尾っぽが実った稲穂に似ているので」など諸説ありますが、稲荷神と共に狐も祀られうる対象です。

3.お塚「白玉大神」

先ず稲荷神社の総本社、伏見稲荷大社に確認しました。結論としては「白玉稲荷神社」なる名称の境内社やお塚はないが、「白玉大神」を祀るお塚はあり管理をされているとのことでした。また、お塚からお御霊分け(御勧請)をすることはなく、「白玉大神」の由緒は不明のようです。同社ホームページによると「お塚は、個々人が稲荷神の御神徳に因んだ神名や、それぞれの家で祀っている『〇〇稲荷大神』の神名を石に刻んでそれを稲荷山で祀りたいとする信仰心(お塚信仰)の表れであり、今日その数は一万をかぞえます」と紹介されています。神名の多様性は、稲荷山によせる信仰の様相を反映しているようです。

お塚「白玉大神」も気になりましたが、先ず近くの白玉稲荷神社を参拝しました。中野区の「白玉稲荷神社」(中央二-八-二十四)ですが、山手通り側の鳥居に「白玉稲荷」の社号額、更に奥の鳥居に「正一位白玉稲荷大明神」の社号額が見えました。本殿裏手には明治十四年奉納の石鳥居に「白玉社」の社号額がありました。中野区教育委員会による案内板「白玉稲荷神社の石鳥居」(昭和五十八年設置)があり、「白玉稲荷神社は、もとは宝仙寺境内にありましたが、明治維新後の神仏分離の際に、ここに分社され、以後、この地であがめられてきたやしろです。」と記されています。

そこで宝仙寺(中野区中央二-三十三-三)を参拝しましたが、残念ながら分社元の白玉稲荷は拝観できず、宝仙寺ホームページ上の写真(祠とありますが鳥居は確認できます)で見られるのみとの事でした。「白玉稲荷:寺号の由来となった宝珠を祀った祠」と紹介されています。頂いたお寺のパンフレット「宝仙寺の縁起」から抜粋致します。

「阿佐ヶ谷の地で、この造寺竣成のとき、地主稲荷の神が出現して(源)義家に一顆の珠を与え、『この珠は希世之珍 宝中之仙である 是を以って鎮となさば 即ち武運長久 法燈永く明かならん』と言い終わるや、白狐となって去りました。これにより山号を明王山、寺号を宝仙寺にしたと伝えられます。」

「宝中之仙」ですが、広辞苑(第六版)によると「仙=仙人」とあり、「仙人」には「⑵(前略)仏を仙人のなかの最高の者の意で大仙、あるいは金仙ということもある。」と定義されています。仏教では、「仏・法(仏の説いた教え)・僧(仏に従う教団)」が「三宝」として尊ばれていますので、「三宝」のような尊いものであると考えられます。ご担当者に直接伺いたかったのですが感染症の波を鑑みると憚られました。

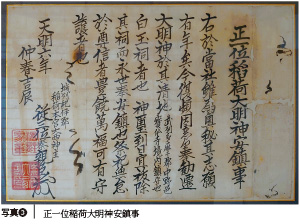

4.「正一位稲荷大明神安鎮事」

正一位稲荷大明神安鎮事」なる古文書が社務所直会所の鴨居に掲げてあったので、宮司に尋ねたところ「平成十四年、白玉稲荷神社の御社殿新造時に古いお社で発見した」との事でした。漢文白文で記されていますが、その内容をご紹介しますと、「正一位稲荷大明神安鎮事の名に示すように、伏見稲荷大社の奥秘による御勧請ではありますが、その志願を何年にも渡り何度もされているので、清められた地【武州多摩郡中野邑寶仙寺境内鎮守】の白玉祠に、謹んで大明神の御勧請を御奉仕します。

神璽が到着されたら直ぐに白玉祠を丁重に祓い清めてください、そして永きに渡って鎮守としてお祀り(安鎮)してください、信仰する方により祭祀を怠らないようにしてください、豊作や多くの幸福をもたらす守護者であります。一七八六年 山城国 稲荷本宮大西神主 従三位秦親臣氏」以上のように考えられます。「奥秘」は「正一位稲荷大明神の勧請には伏見稲荷の一子相伝の奥秘の子細がある」ことを、「安鎮」は「自社の行っているのは御守札の『安鎮』である」と他社との区別をされていることを示しています。「稲荷本宮大西神主 秦親臣」(一七三五~一八〇六)は伏見稲荷社神主家の西大西家(秦姓、初め西大路家を称す)で、稲荷下社(宇迦之御霊之大神)の神主さんだったようです。

また願主には、「稲荷大神璽」(御神体、桐箱に収められ『正一位稲荷大明神』と記された)と「正一位稲荷大明神また願主には、「稲荷大神璽」(御神体、桐箱に収められ『正一位稲荷大明神』と記された)と「正一位稲荷大明神安鎮事」(分霊の証書)が授けられました。また、分霊証書を受けたお社が、規模のかなり大きな稲荷社だけでも三万余にのぼり、崇敬者は八百万人ともいわれたそうです。

5.天沼の浅倉さんと「正一位白玉大神奉齋記」

また「正一位白玉大神奉齋記」も鴨居に掲げてありました。浅倉繁春邸の屋敷稲荷社に納められていたようですが、屋敷稲荷社の平成御社殿新造時にその写しを頂いたようです。前半部分が「白玉稲荷神社」の奉齋記となっているのでご紹介します。

「常に稲荷大神を崇敬されていた朝倉紋次郎氏は、如何なる経緯を経てかは不明ですが、同氏の所有していた『正一位稲荷大明神の分霊証』を、証書記載の勧請先の社祠に奉還すべきであるか、新たに社祠を奏建して安鎮すべきであるかを痛切に感じていました。

残念ながら紋次郎氏は病没されたので、朝倉本家の藤藏氏がその遺志を承継されました。『或人』(神職であるか誰であるかは不明です)を通して御神意を伺ったところ、奉還を快く思わない旨であったので、安鎮を実現しようと考えていました。

ただ、藤藏氏は御高齢であったので、朝倉一家の浅倉繁太郎氏に事情を詳述されました。安鎮を任せ頼まれ、その実現を切望されました。繁太郎氏はまた幼少から稲荷大神を崇敬されていました。前に白狐に遭遇したことがあり、それ以来、白狐に憧れを抱いていました。

残念ながら藤藏氏も病没されたので、繁太郎氏が故人の遺志を承継されました。決心され、建造費の寄付募集に多大な努力を注がれ、絶え間なく力を尽くし人々に訴えました。遂に熊野神社の隣接地を探し出し社祠奉建され、神璽授与証書を奉安、大正十一年六月に盛大な奉安祭を執り行いました。」 奉齋記の最後には「昭和十年 三谷東郊(伏見稲荷信仰会主事)謹白」と記されています。冒頭の「如何なる経緯」があったのかは不明です。ただし文献と旧家の方のお話から、天沼村と宝仙寺の間に、昔から今に至るまでご縁があることは判りました。宝仙寺は一四二九年まで阿佐ヶ谷に在り、浅倉さん一族は一三九五年には天沼村に土着されたこと。宝仙寺が中野に遷った為に世尊院が創建されましたが、同じ時期に蓮華寺も創建、少なくとも江戸時代のある時期において宝仙寺は両寺を含む末寺三十二ヶ寺を統べ司っていたことが判りました。

またご神体から分霊証書が離れたのは、明治に行われた神仏判然令が理由であると考えられます。江戸末期には、宝仙寺一万五千坪の境内地に「白玉稲荷祠(宝珠一顆)」に加えて「権現祠・熊野祠・天満祠」も共に祀られていたようです。

朝倉藤藏氏に関しては、「十左衛門家 代々里正(名主の別名)を務める 朝倉を氏とする」「十左衛門家は、朝倉藤藏と名乗り今も天沼に住んでいて、明治維新の際に諸事情で家宝を失ってしまい、今となってはその家柄は詳しく判らない」と伝わっています。

また、「太現尊大神」のご神体の板碑を奉斎した経緯が刻まれた石板(社務所に現存)に、「淺倉総本家 淺倉千代(朝倉藤藏の妻)八十六才 孫 甚藏」とあります。淺倉千代さんと甚藏さんにより、昭和十六年、近隣から天沼村熊野神社の境内末社として御遷座されました。

「朝倉」「浅倉」並記の理由ですが、明治五年戸籍簿作成時に天沼村の村長が、「阿佐ヶ谷村の朝倉さんと、天沼村の朝倉さんを分け易くする」為に、天沼村の朝倉さん一族はみな浅倉姓になったようです。余談ですが、『浅』倉さんがお墓の墓誌や神社の奉納板にお名前を記すときには、『朝』と同じ字画数の『淺(浅の旧漢字)』を用いるそうです。(さんずいの✓を二画として数える)ご事情は割愛しますが、久我山の秦さんは以前『秦野』姓だったようです。

6.「白玉の名の由来」

以下のように二点考えられます。

①宝仙寺の寺号の由来となった宝珠『この珠は希世之珍 宝中之仙である』から由来している

→珠(たま=玉)は仏教の「三宝=仏・法・僧」のような尊いもの、白は「清浄である」意の美称、

もしくは珠を与えた「白狐」

②伏見稲荷大社の眷属「狐」が境内で咥えている宝珠から由来している

→珠は「穀霊」「稲魂」の意、白は「清浄である」意の美称

従って天沼村熊野神社の白玉稲荷神社は①であると考えられます。

以上で終わりになります、ご拝読有難う御座いました。乱筆乱文ご容赦下さい。また昔のお話ですので不明点も多くありました。多くの方からご指摘・ご教授頂けますと有難く存じます。

令和5年5月